Puede sonar pretencioso que alguien o un país, pueda atribuirse tamaña responsabilidad. Pero desde el comienzo de la historia de la Humanidad, los imperios se abrogaron ese desafío: los fenicios, los chinos, los persas, los romanos, los ingleses, los franceses, los americanos, los rusos, y la lista continua, se fijaron como desafío dominar o influir en el mundo.

Pero, hagamos un corte. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos visiones políticas e ideológicas dividieron la construcción de sociedades, de políticas autoritarias o democráticas y economías liberales o socialistas. La cultura, en todas sus expresiones, construía modelos a seguir bajo enfoques propagandísticos marcados al extremo. La música, el cine, los dibujos animados y la visión apocalíptica dependía de dos botones: uno en la ex unión soviética y el otro en los Estados Unidos. El hombre llegaba a la luna.

Eran dos ejes, divididos por una cortina de hierro (Churchill). El mundo se había partido en dos. Bastaba, por ejemplo, presenciar los juego olímpicos de aquellos años para sentir en la piel esa división cultural in extremis entre el occidente y los países comunistas. Pero luego, con la caída del sistema soviético y su ideología estatista totalitaria, el neoliberalismo se planta como triunfante y todo el mundo vira - casi con desenfreno - hacia la apertura de mercados y el consumismo. Fukuyama anunció el fin de la historia, al quedar omnipresente en el mundo entero un solo modelo económico, social y político: el comunismo había caído en desgracia. Los pueblos subyugados se rebelaron y tiranos como Ceaucescu en Rumania fueron fusilados y derrocados; Yugoslavia desapareció tras la guerra de los Balcanes y comenzaron los remezones como la primavera árabe entre otras revoluciones sociales en busca de un cambio más justo, que nunca llegaría.

Con el paso del tiempo, el propio modelo capitalista se hundiría en sus propias fauces. El sistema presentó evidentes fallas sociales, las desigualdades económicas se agravaron, el reventón de la burbuja inmobiliaria generó la segunda gran crisis mundial de la economía abierta (después de los años 30) y, cual naipes, las economías liberales tropezaron y las sociedades se convulsionaron exigiendo mejores oportunidades económicas, trabajos decentes, mayores derechos laborales: apareció el populismo o socialismo del Siglo XXI. Un parche discursivo de gobiernos profundamente corruptos que debilitaron las democracias.

En este escenario desdibujado, ¿quién es nuestro demiurgo? No hay nadie en el puente de mando de la humanidad: Estados Unidos se fue y China no termina de llegar y mucho menos de convencer. El filósofo español Ortega y Gasset, ya en su época, meridianamente nos leía que como sociedades no sabemos lo que nos pasa y, eso es, precisamente, lo que nos pasa. Su reflexión apuntaba a sostener que nos encontramos en “un punto de inflexión histórico e incluso incivilatario”.

La gran recesión de 2008 y la pandemia reforzaron la asimetría del crecimiento y China recuperó terreno superando al Occidente. Ya el 2014 la revista Financial Times auspiciaba que así como la economía norteamericana había iniciado su hegemonía en la década de los 80 y 90; en 2014, China comenzaba la suya y la UE iniciaba su retroceso. Ya se discute, incluso, si seguirá unida.

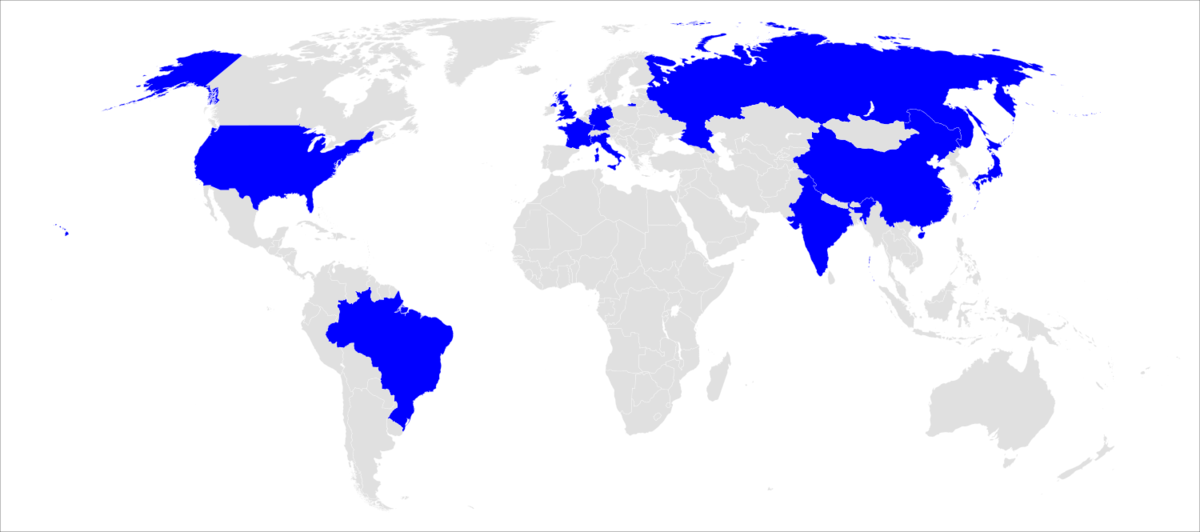

Tenemos en frente a una superpotencia declinante (EE.UU.), una potencia ascendente alternativa (China), una potencia sobrevalorada (Rusia) y una potencia ascendente infravalorada (India). Por lo tanto, no habría una hegemonía o un liderazgo claro dominante que se haya encargado del timonel del mundo. De una gobernanza mundial hemos pasado a una multipolaridad asimétrica con políticos fuertes pero con instituciones débiles. Un verdadero caos.

///