11 de octubre (Karen Gil y Ricardo Espina Revista La Brava para Urgente.bo).- La prostitución y la trata de menores son la realidad cotidiana en Guanay, Mapiri y Teoponte, tres municipios de la provincia Larecaja en la Amazonía paceña, donde hay minería aurífera, en muchos casos ilegal. La Brava recorrió estos lugares, donde bares, discotecas y karaokes abren noche y día; las mujeres, paradas en las puertas o en cualquier esquina, son el gancho. Como dueños de los sitios y de las chicas hay bolivianos y colombianos, y a los clientes se suman los chinos.

Las calles de Guanay están más llenas que de costumbre. El bloqueo de transportistas en la carretera obligó a muchas personas a quedarse en el pueblo. Con el levantamiento de la medida de presión, los autos comienzan a llegar, y el ruido se incrementa en la noche, aunque se impone la música que sale de la famosa Q’encha Calle, detrás del hotel donde intento dormir.

Son las tres de la mañana de un viernes de julio y mi sueño apenas logrado es interrumpido por la música a todo volumen que ponen mis vecinos de habitación: los tres mineros que comparten el cuarto llegaron con tres mujeres que, por su acento, deduzco que son del oriente boliviano. Ellas, como muchas otras, trabajan en los bares y cantinas de la calle Rurrenabaque, más conocida como la Q’encha Calle.

—Date la vuelta. Yo doy incentivos navideños con lágrima incorporada —escucho claramente la voz de don Rudy, como todos le llaman, dirigiéndose a alguna de las mujeres.

Una hora dura el escándalo, cuando el encargado del hotel les pide bajar el volumen. A los mineros poco o nada les importa el pedido. La fiesta continúa y me convierto, sin poder evitarlo, en testigo auditivo de lo que allí pasa.

Así me recibe Guanay, uno de los cuatro municipios del norte de La Paz dedicados a la minería aurífera, donde al menos 60 afiliados conforman la Central de Cooperativas. La presencia masculina es determinante.

Muchas de las actividades comerciales están relacionadas con la minería: las ferreterías abastecen de productos al sector, por ejemplo, de mercurio; aquí están todas las comercializadoras del metal. Ya es usual ver ciudadanos de la India interesados en sacar el mineral del país; además de colombianos y algunos chinos que trabajan en la explotación aurífera.

Bares y cantinas se abren uno al lado del otro en la Q’encha Calle. El nombre de la vía, bautizada así a inicios de los años 90 del siglo XX, procede del vocablo en quechua que se refiere a algo o alguien que da mala suerte, que es de mal agüero, que trae fatalidad, que es funesto, infeliz, desgraciado... En cada uno de esos locales hay mujeres que ofrecen sus servicios sexuales.

Elizabeth López, investigadora feminista y especialista en minería, explica que cuando los espacios se masculinizan, invariablemente hay mayor demanda de bienes y servicios relacionados con el alcohol y las mujeres.

“Un factor clave del extractivismo es que es colonial, patriarcal, machista y misógino; la mujer tiene que servir tanto para la comida como en la cama. Es la esencia de estas actividades: se hace lo mismo que con la naturaleza: extraer y extraer”, dice López.

En la Q’encha Calle ( Rurrenabaque) hay bares lado a lado. Foto: La Brava.

Es vox populi que en la Q’encha Calle se practica la prostitución, aunque ninguno de los 20 bares registrados en la Intendencia Municipal figure como prostíbulo. También es sabido que en esa calle –que está detrás de la vía donde se levanta el edificio de la Alcaldía, y a dos cuadras de la sede de la Policía– hay adolescentes explotadas sexualmente.

Comprobar lo dicho no es fácil para una mujer que ni siquiera vive en el lugar; sin embargo, decido intentarlo la noche del viernes y, para no llamar la atención, pido a tres contactos, a quienes nombraré por alias, que me acompañen.

Recorremos la calle y comprobamos que Bar Malvinas, Karaoke Idamar, Bar Bolívar, El Tigre, La Noche, Karaoke La Taberna, El Chúcaro, Samily, La Rassana y otros establecimientos sin nombre compiten con música a todo volumen para llamar la atención del cliente; empero, lo que en verdad atrae a los parroquianos son las chicas apostadas en las puertas de los locales. Nadie, pero nadie, lleva barbijos, como si el Covid 19 no hubiese llegado jamás a estos bares. En un bar con cortinas rojas destacan dos mujeres vestidas con blusa y pollera corta, lo que lleva a pensar que son de algún valle del país.

Mis acompañantes se asoman a ese lugar —yo aún tengo miedo de hacerlo—, y me dicen que adentro no hay jovencitas ni parroquianos. Creen que mañana, sábado, estará lleno.

Luego de pasar y repasar por la calle, Pocho sugiere ir al Kalucha o al Luz de Luna, auténticos “loqueros” ubicados en otra calle.

—Pero, ¿cómo va a entrar ella? —pregunta Esteban.

—Vas a pasar como una chica de otro boliche —sugiere Pocho, y yo río, pero de susto.

Antes de entrar al Kalucha me suelto el pelo y me quito la chaqueta.

Una mesa ocupada por cuatro hombres y una mujer; otra, por tres mujeres y dos varones…, hago mi inventario. Cerca de la barra, dos mujeres y otra más atenta al celular sentada en uno de los sillones…

Un joven atiende el bar. “Bailando caporales”, la canción de los Kjarkas, inunda el lugar.

La mayoría de los clientes son bolivianos, y viejos.

Cerca de la medianoche hay mayor movimiento, y los jóvenes se acercan a las mujeres. El precio de un servicio sexual oscila entre 400 y 600 bolivianos, comenta un amigo de mis acompañantes que se nos unió hace unos minutos.

Las chicas parecen tener entre 20 y 30 años, aunque es difícil saber si hay de menor edad, pues la luz es muy tenue.

A diferencia de los bares de la Q’encha Calle, donde pocos tienen habitaciones, estos cuentan con una pieza donde muchas de las chicas venderán sexo más tarde.

Mapiri, chicas hasta por catálogo

Me abrigo, pues ha llegado el sur a Mapiri. No es que sea friolento, pero la humedad me afecta. Son las diez y media de la mañana de un viernes, pero en el municipio de Mapiri se siente como si fuera feriado por la cantidad de gente de las comunidades aledañas que se han reunido para festejar.

En una de las calles comerciales me acerco a comprar algo en una tienda. Muy cerca, en el negocio contiguo, que es el hostal Perla Andina, veo a una adolescente parada en la puerta. Se le acerca un hombre, de unos 50 años y, después de conversar brevemente, ambos ingresan al alojamiento cuyo amarillo de las paredes está cubierto por el polvo que llega del río. Todo esto sucede a una cuadra de la estación policial y no parece extrañar a nadie, menos a la casera de la tienda que me saca del asombro con un: “Su cambio, señor”.

El tema que me trae hasta este sitio enclavado en medio de una serranía me encuentra de día y antes de lo que pensaba.

Sigo mi caminata y, ya alerta, me dejo llevar por la apariencia de una muchacha que baja de un auto negro viejo y se queda en la calle, como esperando algo. El auto avanza, y más allá se baja un hombre que igualmente se queda en la vía, aunque mirando de tanto en tanto hacia donde está la chica vestida con un top negro y short. Él lleva una chamarra negra abrigada.

Mapiri vive una fiebre de construcciones de edificios de no menos de cuatro pisos. En sus tierras –se dice– hay tanto oro que una vena aurífera atravesaría la población. Desde los años 90 el lugar se ha ido llenando de mineros artesanales que llegaron de distintos puntos del país, principalmente de tierras altas. Y desde 2015, como también ocurre en Guanay y Teoponte, chinos y colombianos, con sus dragas y maquinaria pesada, ensanchan el lecho del río Mapiri y devoran el verdor de los cerros.

En este municipio hay 20 cooperativas mineras, de las cuales solo cuatro serían legales, según explica un exfuncionario de alto rango de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), quien pide resguardar su nombre.

Lo que sí es visible en esta comunidad es la intensa actividad de explotación minera, gente pululando, distintos acentos y centros de entretenimiento que se abren día y noche. Además, pequeños bares se desparraman en diferentes calles, con mujeres que abiertamente ejercen la prostitución y donde, dicen los vecinos, menores de edad son explotadas.

Un estudio de 2018, “Explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes: sus rutas mineras y extractivas en territorios de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí”, afirma que Mapiri es uno de los tres lugares en los que se identificaron bares que ofrecen servicios sexuales con el 80% de mujeres adolescentes.

Pero el comandante cantonal de Mapiri, mayor Miguel Ángel Ramallo, responde que no hay casos de trata en el lugar gracias a un operativo reciente que se hizo junto con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). El oficial afirma que encontraron a dos o tres menores de edad en los locales –aunque los trascendidos afirman que eran diez–, y que “la explotación sexual a la fecha no ha sido comprobada”.

Ante la solicitud de revisar esa información y la de años anteriores, Ramallo explica que toda la documentación se perdió en el enfrentamiento entre mineros e indígenas —que pelean por una concesión minera—, en julio. El oficial asegura que un grupo de mineros atacó con cachorros de dinamita parte de la estación policial.

Tampoco hay muchos datos sobre la batida en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, cuyo responsable fue cambiado.

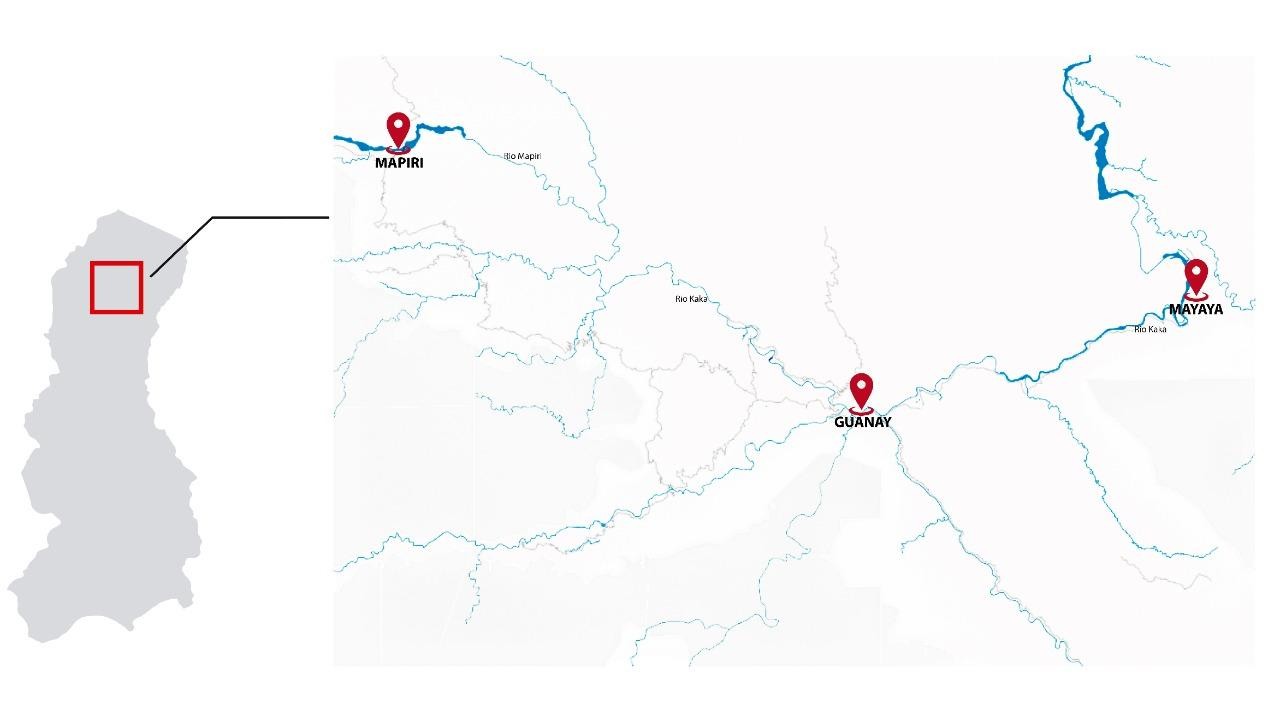

La realidad supera, en todo caso, lo que las entidades llegan a informar. Por ejemplo, es imposible soslayar el letrero que está pegado en las instalaciones de la Policía de Guanay, Mapiri y Mayaya: “Se busca a Bania Ilakita”, una chica de 16 años desaparecida el 2 de mayo de este año en Palos Blancos, otro municipio del norte paceño. Un policía de Mayaya informa que aún no se encontró a la muchacha, y que lo último que se supo es que alguien la vio por el río Kaka “poceando” (rescatando oro de las sobras que dejan los explotadores del mineral).

Según los datos de la Policía de Caranavi, que es donde se concentra la información de los municipios del norte paceño, la desaparición de menores de edad se hizo más frecuente en los últimos años.

Otro caso reciente es el de Yuri Libertad Quisbert, de 13 años, quien desapareció el 29 de abril en Tomachi, comunidad de Teoponte, a una hora de Mayaya. Días más tarde de su desaparición, Yuri llamó a su mamá, que se había movilizado para buscarla, y le dijo que estaba bien, que trabajaba con una señora, pero no le quiso dar más información.

Dalma, la madre de Yuri Libertad, hizo de inmediato una videollamada, pero alguien tapó la cámara. Desde entonces, no pudo comunicarse con su hija.

La madre fue en busca de la niña a bares de la ruta minera, sin suerte. Hizo su denuncia en la Policía de Caranavi, pero en vano, pues la institución recibe dos reportes de desapariciones de menores de edad por semana, lo que rebasa su capacidad de reacción.

Según el comandante, capitán Medina, en la mayor parte de casos las chicas escapan de sus hogares, y en tal situación es posible que sean captadas por los tratantes. Por eso es necesario investigar, dice, aunque eso no se hizo en el caso de Yuri Libertad.

“Me dijeron que la Policía no puede hacer nada”, se lamenta Dalma. Tras esa respuesta tocó las puertas de la Fiscalía y de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Ninguno hizo seguimiento de su caso, porque lo ocurrido está fuera de su jurisdicción. Este caso se suma al registrado en la Defensoría de la Niñez de Teoponte en 2020.

Entre tanta incertidumbre y zozobra, a Dalma no le queda otra que continuar su búsqueda por ella misma, esta vez en Mapiri.

En la discoteca El Rikito, de los pocos locales que tienen licencia para ofrecer damas de compañía, un vaso de whisky cuesta 80 bolivianos.

Me acomodo en el bar y converso con dos hombres de unos 30 años, uno es de Oruro y el otro, de Cochabamba. Son inversionistas mineros que buscan diversión, como otros que están en el lugar acompañados por mujeres. Por la compañía femenina –en todo caso, un eufemismo– se llega a pagar, me explican, de 6.000 a 3.500 bolivianos si se la solicita por todo un día: el monto mayor es si la chica es menor de edad o si procede del oriente del país.

Casi todas las mujeres de El Rikito lucen una falda diminuta a juego con una solera escotada de vivos colores. Tomo valor y pregunto por ellas a la cantinera, quien me presenta a Pepe, “el encargado de esos asuntos”. Colombiano de unos 40 años, de tez morena y pelo ondulado, cree que soy un inversionista.

—No, vengo por otros negocios –le contesto. –Me dijeron que puedo encontrar buena compañía.

—Sí. Tengo mujeres de entre 25 y 30 años…

Como no me ve entusiasmado, saca un catálogo y me lo muestra.

—Estas son del Beni —va hojeando el catálogo. —Esta es de Santa Cruz.

—¿Precios? ¿Hablo directamente con ellas?

—A mí me das unos 300 bolivianos y a ella le pagas 200 por hacer pieza.

—Pero son muy mayores, ¿no hay otras más jóvenes?

—La más joven que tengo es de 16, cochalita. Pero vas a tener que pagarme 600 bolivianos.

El proxeneta me da a elegir si me quedo en el lugar o si quiero que la chica me visite en mi alojamiento. Le digo que volveré con más dinero.

Mayaya podría estar en Colombia… o en China

Son las nueve de la noche del sábado, y los 30 grados de temperatura en Mayaya (distrito del municipio de Teoponte, a tres horas de Guanay) permiten que las chicas vistan una solerita y shorts o falda corta. A esta hora los bares, cantinas y karaokes de la que también se conoce como Q’encha Calle están listos para recibir a su clientela. A diferencia de las de Guanay, donde el ladrillo se impone, las construcciones aquí son de madera.

Hasta la entrada de un bar, que como puerta tiene dos cortinas blancas, llega un ciudadano chino —polera blanca, visera oscura, morral cruzado y jeans azules—, quien se dirige a la chica de unos 20 años que está en esa puerta. Él le muestra la pantalla de su celular que deja ver la traducción en español de lo que quiere decir. Ella sonríe al entender, y escribe en el aparato que traduce sus palabras al idioma que entiende el chino. Su conversación durará al menos 10 minutos.

La presencia china y colombiana en Mayaya es abrumadora. Basta navegar por el río Kaka para ver dragas colombianas y dragones chinos, maquinaria que es operada, principalmente, por súbditos de esos países.

Estos hombres trabajan en las empresas que explotan el oro gracias a convenios fuera de norma con las cooperativas mineras. El acuerdo es que estas se queden con el 30%, mientras que sus socias privadas extranjeras —también hay bolivianas— se llevan el 70% del oro extraído. Por este monto no se pagan impuestos.

Una draga colombiana, en el río Kaka, cerca del poblado de Teoponte. Foto: Mauricio Durán.

Mayaya es el distrito más grande de Teoponte. Entre sus 9.000 habitantes hay lugareños, pero también los hay provenientes de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Beni y, desde 2015, de China y Colombia, además de Taiwán, Perú y Ecuador, según datos de la Subalcaldía. El subalcalde, Rodolfo Mamani, dice que esta cantidad de personas es resultado del auge minero, pues según la proyección del Censo de 2012, actualmente en esta población debería haber alrededor de 6.000 habitantes.

La Q’encha Calle de Mayaya es mucho más ancha que la de Guanay y abarca dos cuadras. En esta vía hay una veintena de locales, entre bares, billares y karaokes. Muchos no cuentan con letrero de identificación y en los registros de la Subalcaldía figuran solo 12.

De acuerdo con el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), el fácil acceso a dinero concentrado en pocas personas genera o incrementa actividades vinculadas a la delincuencia, como la trata de personas y la prostitución, entre otras. Además, la proliferación de centros de venta de bebidas alcohólicas repercute en la violencia familiar y social.

Al lado del bar donde antes vimos al chino está el billar. Tres fotos de mujeres en actitudes sensuales nos miran desde las paredes. Avanzamos entre dos mesas de billar, acosados por la voz de Thalía.

Dos colombianos comparten con dos chicas. Apenas una de las parejas sale a bailar una salsa, aprovechamos para salir al patio por una pequeña puerta al fondo del bar. Al lado derecho vemos un gran cuarto con varias camas en fila cubiertas por mosquiteros; es donde viven las chicas. Al frente, y pegado al bar, está “el matadero”, cuartito donde las mujeres hacen “pieza” con el cliente o explotador sexual de turno.

En el citado estudio que Unicef hizo en 2018, Mayaya figura como uno de los lugares donde hay adolescentes en el servicio sexual. La luz clara del billar deja ver que las damas de compañía y/o meseras son jóvenes, de entre 20 y 30 años, y ninguna parece de menor edad.

“Hace tres años no había nada de control”, me había dicho la exencargada de uno de los bares de esta calle. Ahora, los propietarios se cuidan, pues ya hubo denuncias y en abril reciente se detuvo a una encargada de Mayaya que llevaba a su local a una chica de 15 años. La detención se hizo en la ciudad intermedia de Caranavi, a seis horas de Mayaya, sitio que forma parte de una de las tres rutas por donde los tratantes transitan y por las que van haciendo rotar a las mujeres.

La falta de control es lo normal en las trancas de los caminos hacia Rurrenabaque, Yucumo, Palos Blancos, Caranavi, Guanay y Mapiri. Ninguna autoridad solicita los permisos de viaje de los menores de edad.

El subalcalde Mamani asegura que se realizan batidas sorpresa, justamente para combatir la explotación de menores de edad, y que en tales operativos no encontraron actividad de prostitución en los locales, aunque reconoce que está pendiente la regularización de las carpetas de registro para saber quiénes trabajan en ellos. La traba está en que falta personal municipal para cubrir esa labor.

Me abstraigo mirando el lugar, hasta que noto que el chino que vimos antes se acerca a la barra con su celular; la mujer que atiende lee el mensaje y ambos se me quedan mirando. Ella me dirá luego que preguntó por mí. Para los hombres que frecuentan los locales, toda mujer es un objeto de alquiler.

Es medianoche y continuamos el tour por los bares de Mayaya. Llegamos hasta la puerta de La Joya, una discoteca cuya pista de baile atrae a pocos. Hombres y mujeres beben en sus mesas.

Muchos de los bares y karaokes funcionan también de día en Mayaya. Foto: La Brava

De pronto, una de las damas que trabaja allí es sacada a la fuerza por un joven cliente borracho. Ella, que viste un largo vestido guindo, intenta zafarse, pero el tipo no la suelta.

Gracias a las cámaras de seguridad, los encargados del local salen e intentan rescatar a la chica, pero él se empecina. Para evitar que más gente se agolpe, ya hay unas siete personas alrededor de la escena, los salvadores se alejan un poco y la joven consigue por sí sola que el tipo la libere. Con el rímel corrido por haber llorado y el cabello desarreglado, ella acepta la compañía de un adolescente que la consuela después del alboroto.

—¿Estás bien? —le pregunto.

—Sí —me dice, y continúa con su trabajo.

Ya es de madrugada y, al volver al hotel, me cruzo con el mismo chino de antes, el que camina junto a una muchacha rumbo, sospecho, a un alojamiento.

_4.jpg)